-

味辛带微苦,性温。

性味性温

-

理元气。

功效理元气

-

治气喘:乌药末、麻黄五合,韭菜绞汁一碗,冲末药服即止,不止再服。 《心医集》

符方《心医集》气喘

-

生於向阳山坡灌木林中或林缘以及山麓、旷野等处。分布於江苏、安徽、浙江等地。

产地 -

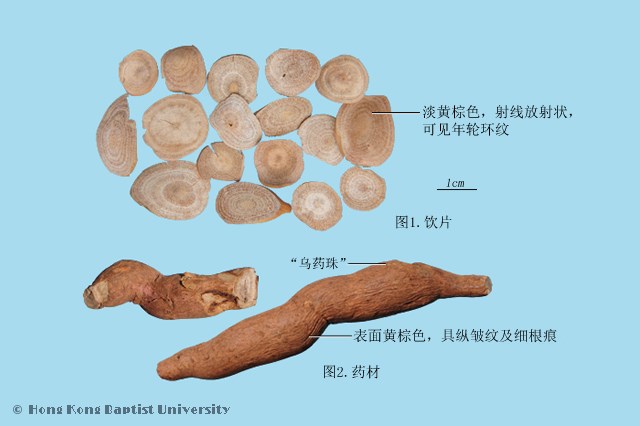

多呈纺锤状,略弯曲,有的中部收缩成连珠状,长6~15cm,直径1~3cm。表面黄棕色或黄褐色,有纵皱纹及稀疏的细根痕。质坚硬。切片厚0.2~2mm,切面黄白色或淡黄棕色,射线放射状,可见年轮环纹,中心顏色较深。气香,味微苦、辛,有清凉感。

形态 -

根纺锤形,略弯曲,有的中部收缩成连珠状,称"乌药珠"。长5~15厘米,直径1~3厘米。表面黄棕色或灰棕色,有细纵纹及稀疏的细根痕,有的中有环状裂纹。质极坚硬,不易折断,断面棕白色。气芳香,味微苦、辛,有清凉感。乌药片近圆形,厚1~5毫米或更薄,切面黄白色至淡黄色而微红,有放射性纹理(木射线)和环纹(年轮)。

形态 -

1、抗菌、抗病毒作用:张天民等报道,乌药20

%的药液对呼吸道合胞病毒(RSV)

、柯萨基B1

、B3

、B4

病毒(CBV)

有明显的抑制作用,RSV

病毒是引起婴儿毛细支气管炎和肺炎的主要病因,柯萨基B

组病毒(CBV)

的抑制指数均为4

个对数,属高效抗病毒药物。乌药的水和醇提取物对单纯疱疹病毒(HSV)

也有明显的抑制作用,亦属高效药物。乌药对金黄色葡萄球菌、甲型溶血链球菌、伤寒杆菌、变形杆菌、绿脓杆菌、大肠杆菌均有抑制作用。另外,鲜乌药叶也有抗菌作用。

2、对消化系统的影响:乌药能增加消化液的分泌,还能对抗临床应用大黄引起的腹痛。乌药水煎液可明显增大家兔胃电幅值,有兴奋和增强胃运动节律作用。乌药水煎液可以显著抑制溃疡的形成,可明显对抗乙醇诱发的细胞损伤,具有细胞保护作用,此作用与剂量呈依赖关系,且还兼有全身作用,乌药的这种保护作用与神经功能有关。

3、对心血管系统的作用:乌药对心肌有兴奋作用,其挥发油内服有兴奋心肌、加速回流循环、升压及发汗作用,亦有兴奋大脑皮质、促进呼吸作用,局部涂用可使血管扩张、血液循环加快、缓解复合肌肉痉挛性疼痛作用。

4、其他:体外实验表明乌药有促进血凝作用,亦有报道乌药有抗凝血酶作用。乌药对小鼠肉瘤S180抑制作用明显。乌药根中呋喃倍半萜组分对实验性肝损伤有预防作用,该组分对CCl4引起的GOT、GPT

升高有预防作用,对乙硫氨酸所致血清转氨酶升高,GOT

升高均有较强的抑制作用,并可保护肝脏免受脂肪浸润。另外乌药亦有抗组胺的作用。最近报道乌药的水、醇提取物具有较强的镇痛、抗炎作用,以其正丁醇部位的镇痛、抗炎活性为最强。药理 -

有增强胃肠活动、止痛、止血、保肝、抗菌、平喘、抗组胺、止血、抗单纯疱疹病毒、抗癌等药理作用,对离体平滑肌有兴奋和抑制的双重作用。

药理 -

已知乌药中化学成分主要为挥发油、异喹啉生物碱及呋喃倍半萜及其内酯三大类。且随着产地的不同,其组分也产生变化。

根、叶、果皮及种子中均含有挥发油,挥发油中主要组成大多为常见的单萜和倍半萜类化合物。根中挥发油主要含有龙脑(borneol)、柠檬烯(limonene)、β-草烯(β-humulene)等。叶中挥发油主要含有罗勒烯(ocimene)、月桂烯(myrcene)、聚伞花素(cymene)、莰烯(camphene)、龙脑、乙酸龙脑酯(bornylacetate)、依兰烯(muurolene)、β-榄香烯(elemene)、β-草烯、β-蛇床烯(selinene)、毕澄茄烯(cadinene)等。

呋喃倍半萜及其内酯:这类成分是乌药中被研究得最多的成分,主要包括桉烷型(selinanetype):香樟烯(lindestrene);乌药烷型(lindenanetype):乌药烯(lindenene)、乌药醇(lindenenol)、乙酸乌药酯(lindenenylacetate)、乌药酮(lindenenone)、乌药醚(linderoxide)、异乌药醚(isolinderoxide);吉马烷型(germacrane):neosericenylacetate、乌药内酯(linderalactone)、新乌药内酯(neolinderalactone)、乌药醚内酯(linderane)、伪新乌药醚内酯(pseudoneolinderane);榄烷型(elemanetype):异呋喃吉马烯(isofuranogermacrene)、异乌药内酯(isolinderalactone、表二氢异乌药内酯(epidihydroisolineralactone)成份 -

主要含挥发油成分。含多种倍半萜类成分,有一些属於桉烷的生物碱,有一些属於乌药烷的衍生物;此外,还含有生物碱、乌药醚内酯、乌药内酯、新乌药内酯、乌药烯、α-姜黄烯、乌药醚、双香樟内酯等。

成份 -

冬、春二季采挖;以初夏采者粉性大,质量好。挖取后,除去须根,洗净晒干,商品称为"乌药个"。如刮去栓皮,切片,烘干者,称为"乌药片"。

加工采集 -

①乌药个呈纺锤形,略弯曲,两头稍尖,中部膨大,或成连珠状,长10~15厘米;膨大部直径1~2厘米。表面黄棕色或黄褐色,有须根残痕,具纵皱及横裂纹,质坚硬,不易折断,横切面类圆形,浅棕色而微红,稍显粉性,中心色较深,外层皮部棕色,甚薄;木质部有放射状纹理及环纹。气微香,味微辛苦.以连珠状、质嫩、粉性大、横断面浅棕色者为佳。

②乌药片分薄片与厚片,均为类圆形片状,厚片有时斜切成椭圆形,直径1~2厘米,厚约1.5毫米;薄片厚1毫米以下。平整而有弹性。切面黄白色至淡棕色而微红,有放射状纹理及环纹。以平整不卷、色淡、无黑斑、不破碎者为佳。主产浙江、湖南、安徽、广东、广西。此外,湖北、江西、陕西、四川、云南、福建等地亦产。习惯以浙江天台所产者品质最佳,故称"天台乌药"或"台乌药"。签别 -

拣去杂质,分开大小条,用水泡透,根据季节注意换水,防止发臭,及时捞出切片。如已在鲜时切片者,筛去灰屑。

炮制 -

气虚、内热者忌服。

①《医学入门》:"疏散宣通,甚於香附,不可多服。"

②《本草经疏》:"病属气虚者忌之。""妇人月事先期,小便短赤,及咳嗽内热,口渴,口干、舌苦,不得眠,一切阴虚内热之病,皆不宜服。"

③《本经逢源》:"不可见火。"宜忌 -

气虚及内热证患者禁服,孕妇及体虚者慎服。

宜忌 -

用量3~9克;磨汁或入丸、散。用治气逆胸腹胀痛、宿食不消、反胃吐食、寒疝、脚气、小便频数等。

临床应用 -

广西地区另有一种乌药,植物为白胶木,形态与本种相似,主要区别:其老叶下面密生金黄色或锈色贴伏柔毛,有光泽。参见"千打锤"条。

备注 -

书籍引用

《证治汇补》

《正骨心法要旨》

《医学真传》

《幼科指南》

《华佗神方》

《本草求真》

《竹林寺女科秘方》

《证治准绳·幼科》

《证治准绳·疡医》

《证治准绳·类方》

《证治准绳·杂病》

《本草纲目》

《金匮名医验案精选》

《辨证录》

《幼幼集成》

《明医杂著》

《妇人良方集要》

《古今名医汇粹》